Лучшие из первых: как отбирали покорителей космоса

65 лет назад был создан отряд №1

7 марта 1960 г. в недавно сформированный советский Центр подготовки космонавтов (ЦПК) были зачислены 12 летчиков – Юрий Гагарин, Герман Титов, Алексей Леонов и другие первопроходцы космической эры. Какие испытания ждали их на пути к звездам – в материале «Ведомостей».

Безлюдный космос

Во второй половине 1950-х на фоне развития реактивных технологий, ключевую роль в котором сыграл советский конструктор Сергей Королев, между СССР и США началась космическая гонка. Весной 1957 г. в Особом конструкторском бюро (ОКБ-1) был создан отдел №9, приступивший к разработке программы по запуску первого искусственного спутника Земли. Уже 4 октября аппарат ПС-1 («Простейший спутник-1») был выведен на орбиту.

Следующая амбициозная задача – запуск в космос человека. В короткие сроки был построен корабль «Восток», носителем которого стала двухступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета «Р-7», спроектированная Королевым. Оставалось найти человека, который совершит первый полет. 5 января 1959 г. вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О медицинском отборе кандидатов в космонавты». В августе того же года начался отбор.

Десять кругов отбора

Как выбрать кандидата для полета в космос? Королев быстро нашел ответ.

«Для такого дела лучше всего подготовлены летчики. И в первую очередь летчики реактивной истребительной авиации. Летчик-истребитель – это и есть требуемый универсал. Он летает в стратосфере на одноместном скоростном самолете. Он и пилот, и штурман, и связист, и бортинженер» (Сергей Королев, из книги Ярослава Голованова «Королев: факты и мифы»).

Доверить отбор было решено врачебно-летным комиссиям в частях ВВС. Кандидаты должны были соответствовать строгим критериям: быть моложе 30 лет, не выше 170 см, не тяжелее 70 кг, а также иметь отличное здоровье. Специалисты отсмотрели 3461 медицинскую книжку, но на собеседование пригласили только 347 человек. Сам факт отбора находился в секрете, о его цели знали только командиры дивизий, однако тема космоса буквально витала в воздухе.

Например, многие затем вспоминали одинаковый вопрос комиссии: «На новой технике полетать хотите?». Как правило, все отвечали согласием. Кроме того, будто гипотетически у кандидатов интересовалась: «Хотели бы вы полететь на ракетах вокруг Земли?».

«Валерий Быковский со смехом признался мне, что, когда заговорили о ракетах, он подумал не о космосе, а о каком-то фантастическом экспериментальном полете в акваторию Тихого океана: так испытывали межконтинентальную ракету. А когда сообразил, о чем речь, подумал: "Это ведь очень интересно!" И сразу согласился» (Сергей Королев, из книги Ярослава Голованова «Королев: факты и мифы»).

Для обычных летчиков полет в космос представлялся чем-то футуристическим и очень не скорым, хотя на момент собеседования до запуска оставалось всего 20 месяцев. Те, кто прошел собеседование, отправились на первый этап медицинских обследований, проходивших в гарнизонных госпиталях. После этого число претендентов сократилось до 206. Затем летчикам предложили еще раз обдумать свое решение: отбор был строго добровольным. К следующему этапу осталось 154 кандидата.

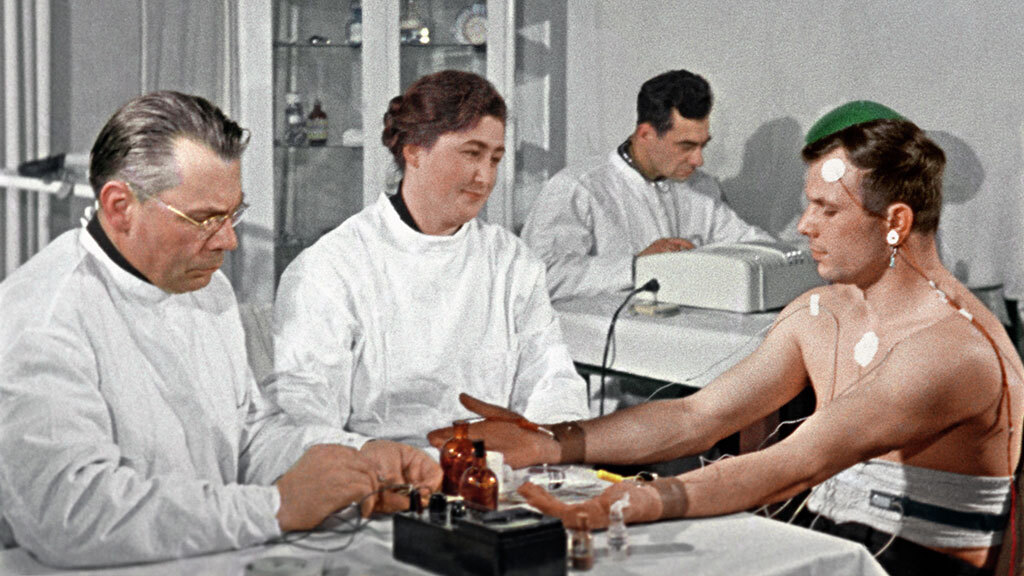

В октябре 1959 г. летчики прошли еще одно медицинское обследование, на этот раз в центральном авиационном госпитале в Сокольниках. Помимо анализов и осмотров, кандидатов ждали специальные испытания: их держали в барокамере, крутили на центрифуге, подвергали гипоксии и другим экстремальным состояниям. С ними справились только 134 претендента. Это время Гагарин вспоминал так: «Врачей было много, и каждый строг, как прокурор» (из книги Антона Первушина «108 минут, изменившие мир»).

В январе 1960 г. начались психофизиологические испытания. Параллельно вышла директива, которая определила точное число космонавтов будущего отряда – 20 человек. По результатам последнего этапа состоялась мандатная комиссия, которой были представлены 29 кандидатов, прошедших все испытания и тесты.

7 марта 1960 г. в отряд были зачислены первые 12 космонавтов: Иван Аникеев, Валерий Быковский, Борис Волынов, Юрий Гагарин, Виктор Горбатко, Владимир Комаров, Алексей Леонов, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Павел Попович, Герман Титов, Георгий Шонин. Чуть позже его пополнили еще восемь человек: Евгений Хрунов, Дмитрий Заикин, Валентин Филатьев, Павел Беляев, Валентин Бондаренко, Валентин Варламов, Марс Рафиков и Анатолий Карташов.

Испытания в нагрузку

Будущие космонавты сразу приступили к подготовке – от теоретических занятий до прыжков с парашютом. Отряд переехал в подмосковный Зеленый городок (впоследствии – Звездный городок), где летчики должны были заниматься на специальных тренажерах. Правда, устройств оказалось недостаточно, поэтому руководство ЦПК выделило группу из шести лучших «студентов», которая начала готовиться по ускоренной и более интенсивной программе. В ней оказались Гагарин, Титов, Нелюбов, Николаев, Попович и Быковский.

Летчики занимались на вибростенде, беговых дорожках, качелях Шилова и, конечно же, центрифуге. Перегрузку, которую испытывает человек в ходе таких тренировок, принято измерять в единицах ускорения свободного падения. Например, на пассажиров гражданских авиалайнеров действует 1,5-2,5 g. Длительно испытывать перегрузку более 8-10 g нежелательно даже для хорошо натренированных людей. Но для «студентов» первого отряда нормативы были куда суровее.

«Первая шестерка испытывала перегрузку вплоть до 12,1 g. Это очень большая величина, но баллистики так рассчитали. Мы специально усиливали центрифугу для того, чтобы она выдержала», – рассказывала позднее врач отряда Адиля Котовская. А Виктор Горбатко в одном из интервью вспоминал: «Было страшно, честно скажу. Тогда нас вращали еще на трофейной центрифуге из Германии. Когда нас первый раз раскрутили до девятикратных перегрузок, она трещала. А когда на 12 g, я уже не думал о перегрузках, я думал, не оборвется ли».

Особенно в ряду тренажеров выделялась сурдобарокамера – небольшое помещение, где в тишине и полной изоляции летчики должны были проводить около двух недель. Это суровое испытание для психики, которое способствует развитию самоконтроля. Будущие космонавты реагировали по-разному. Например, Быковский говорил, что ничего особенного не испытывал, а вот Попович не скрывал, что ему это далось нелегко. В случае с Николаевым доходило до галлюцинаций.

«Хотелось услышать хотя бы тонюсеньский птичий писк, увидеть что-нибудь живое. И вдруг меня словно кто-то в спину толкнул. Поворачиваюсь и в малюсеньком обзорном кружочке вижу глаз. Он сразу исчез, но я его запомнил: от табачного цвета глаза до каждого волоска рыжеватых ресниц... Не знаю, как я не выкрикнул: "Ну, еще взгляни! Посмотри хоть малость!"» (Андриян Николаев, из книги Ярослава Голованова «Королев: факты и мифы»).

Зато занятия в невесомости, которая возникает время полета самолета по параболической траектории, все шестеро описывали как «приятные». Кроме того, «студенты» тренировалась на модели корабля «Восток-3А». Обучал будущих космонавтов летчик-испытатель Марк Галлай, который использовал команду «Поехали!», когда кто-то занимал место в кабине.

По итогам выпускных экзаменов, которые прошли в январе 1961 г., приемная комиссия рекомендовала придерживаться следующей очередности в полетах: Гагарин, Титов, Нелюбов, Николаев, Быковский, Попович.

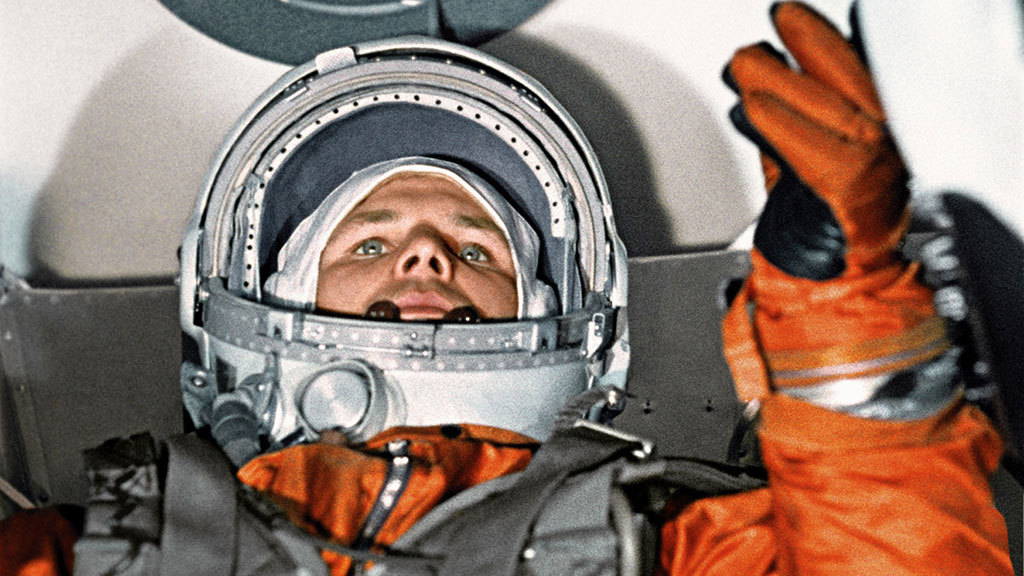

Юрий Гагарин

Сошедшие с дистанции

Впрочем, не всем участникам отряда удалось покорить космос. Даже входивший в тройку лучших Григорий Нелюбов навсегда остался на земле. В 1963 г. на железнодорожной станции Чкаловская (Щелково) вместе с Аникеевым и Филатьевым он попался военному патрулю в нетрезвом виде и оказал сопротивление. Инцидент можно было замять, но Нелюбов отказался принести извинения. Через три недели всех троих отчислили из отряда, а спустя три года так и не взлетевший космонавт погиб под колесами поезда.

«Погиб он бесславно. Это произошло 18 февраля 1966 года. А родственники его говорили, что исключение раздавило его морально, что он не выдержал, что сам бросился под поезд» (из книги Алексея Леонова «Время первых»).

Анатолий Карташов – еще один пример досадного отчисления, хотя виной тому была не дисциплина, а здоровье. Он присоединился к отряду последним и старался нагнать программу. Поначалу его даже включили в шестерку лучших, но после одного из занятий на центрифуге на спине у Карташова были обнаружены кровоизлияния, свидетельствовавшие о плохом состоянии сосудов. В итоге космос для него оказался под запретом.

Печальная история произошла с талантливым летчиком Валентином Варламовым. Во время отдыха он решил искупаться в Медвежьих озерах, неудачно нырнул и задел дно. Результатом стало смещение шейного позвонка и отчисление. Несмотря на это, Варламов продолжил работу в Звездном городке и сделал карьеру в сфере космонавтики, пусть и на земле.

Была во время подготовки отряда и настоящая трагедия. 23 марта 1961 г. самый молодой из «студентов» Валентин Бондаренко завершал свое десятидневное пребывание в сурдобарокамере. Он собирался пообедать и включил электроплитку, параллельно заканчивая медицинские измерения. Бондаренко протер места крепления датчиков проспиртованной ватой и неудачно отбросил ее в сторону, попав на раскаленную спираль. Перенасыщенный кислородом воздух моментально вспыхнул, пламя перекинулось на шерстяной тренировочный костюм. Из-за разницы в давлении открыть камеру быстро не удалось. Восемь часов врачи боролись за жизнь Бондаренко, но не смогли его спасти. Он умер всего за 19 дней до первого полета человека в космос.

Космонавт №1

Основная конкуренция за лидерство развернулась между Юрием Гагариным и Германом Титовым: для первого полета оба подходили идеально. Решение принималось долго и сложно, поэтому до самого последнего момента все находились в напряжении.

«Впервые я почувствовал, что полетит первым Гагарин, перед отлетом на космодром. Мы ездили тогда в Москву: на Ленинские горы, потом на Красную площадь, к Мавзолею. И я заметил, что фотокорреспонденты и кинооператоры больше других снимают Юру. И подумал: "Значит, все–таки Юра..." Хотя ничего еще не было решено, и я, конечно, надеялся, что первый полет могут доверить и мне» (Герман Титов, из книги Ярослава Голованова «Королев: факты и мифы»).

В своей книге «Дорога в космос» Гагарин рассказывал о Титове: «Он был тренирован так же, как и я, и, наверное, способен на большее. Может быть, его не послали в первый полет, приберегая для второго, более сложного».

8 апреля 1961 г. состоялось заседание Госкомиссии, на котором была официально утверждена кандидатура Гагарина. Через три дня он стал первым человеком, побывавшем в космосе. Герман Титов полетел вторым – 8 августа 1961 г., став первым, кто провел в космическом пространстве больше суток. Всего же из 20 членов первого отряда в космос отправились 12.