Письма Победы: как работала полевая почта во время войны

Непрерывная связь фронта и тыла была задачей государственной важности

Великая Отечественная война стала испытанием на прочность не только для военнослужащих и тружеников тыла, но и для тех, кто ни на минуту не прекращал обеспечивать их связь – сотрудников почтовой службы. Рискуя жизнью, почтальоны доставляли на фронт 70 млн писем и 30 млн газет ежемесячно. В преддверии 80-летия Победы «Ведомости» вместе с «Почтой России» вспоминают, как была устроена полевая почта и какое значение она имела в годы Великой Отечественной войны.

Какие вызовы стояли в начале войны

Вторжение гитлеровских войск в Советский Союз нарушило привычный ритм жизни огромной страны и каждого ее гражданина. Действующие военнослужащие – более 5 млн человек – сразу оказались на фронте, мобилизованные – в тыловых гарнизонах. Жителей, оставшихся на пути врага, пришлось срочно эвакуировать на восток вместе с многочисленными предприятиями. В результате миллионы семей оказались разделены и буквально разбросаны по разным уголкам СССР. Не потерять родных и близких помогала полевая почта – фактически единственный доступный вид связи тыла с фронтом.

Бесперебойная и своевременная доставка корреспонденции с первых дней войны превратилась в задачу государственной важности. «Каждое письмо, каждая посылка именем отцов, матерей, братьев и сестер, родных и знакомых, именем всего советского народа вливают новые силы в бойца, вдохновляют его на новые подвиги»,– писала газета «Правда» 18 августа 1941 г.

Однако быстро наладить эффективную работу полевой почты оказалось непросто, поскольку почтовые подразделения относились к Наркомату связи, тогда как органы связи Красной армии находились в ведении Наркомата обороны. Взаимодействие между гражданским и военным ведомствами оставляло желать лучшего. Уже через месяц после начала войны нарком связи СССР Иван Пересыпкин был по совместительству назначен заместителем наркома обороны и получил в подчинение Управление связи Красной армии, впоследствии ставшее Главным. Пересыпкин энергично приступил к переводу почтовой системы на военные рельсы, 24 раза лично выезжал на фронт, принимал участие в ключевых сражениях – битве за Москву, Сталинградской и Курской битвах – и уже в феврале 1944 г. стал первым в истории маршалом войск связи.

За доставку корреспонденции на фронт отвечало Центральное управление полевой связи. С декабря 1941 г. в армиях начали появляться военно-полевые почтовые базы, при штабах соединений – полевые почтовые станции, а в прифронтовых административных центрах – военно-почтовые сортировочные пункты. В целях повышения скорости доставки корреспонденции запрещалось использовать почтовый транспорт для военных нужд. При этом почтовые вагоны, напротив, разрешалось цеплять к любым эшелонам. Кроме того, с марта 1942 г. на мешках с военной корреспонденцией стали появляться специальные ярлыки «Воинский», благодаря которым письма на фронт отправлялись в первую очередь.

Как выглядели фронтовые письма

Во время войны почтовые конверты оказались в дефиците, однако фронтовое письмо в них и не нуждалось. Это был обычный тетрадный лист, сложенный в треугольник. Сначала он загибался справа налево, затем – слева направо. Поскольку лист обычно был прямоугольной, а не квадратной формы, то остававшаяся снизу полоска тоже подворачивалась с обоих концов, а затем вставлялась внутрь треугольника как своеобразный клапан. На его наружной стороне писался адрес получателя. Таким образом лист, содержавший дорогие сердцу сообщения, одновременно становился конвертом. Запечатывать его не нужно было – все равно прочитает цензура. Не нужны были и марки, ведь фронтовая корреспонденция доставлялась бесплатно.

Нужно подчеркнуть, что военная цензура не была прихотью командования. Любая фактическая информация, которая могла попасть в руки врага, будь то название географического объекта, специализация или дислокация конкретного подразделения, условия боевой задачи и даже просто имя командира, была чревата огромными проблемами на фронте. Поэтому все письма в обязательном порядке изучались, а места, сомнительные с точки зрения безопасности, беспощадно вымарывались черной краской. После этого на треугольник ставился штамп «Проверено военной цензурой» или «Просмотрено военной цензурой».

Количество таких треугольных писем, приходивших в одну только Красную армию, поражает воображение даже по современным меркам. По данным «Почты России», речь шла о 70 млн сообщений ежемесячно. Задержка корреспонденции или отправка писем не по адресу расценивались как должностное преступление.

Как письма шли на фронт и обратно

Родные и близкие военнослужащих писали на фронт миллионы писем и бросали их в обычный почтовый ящик. На этом этапе работа полевой почты мало чем отличалась от работы почтовой службы мирного времени. Попадая в гражданские отделения связи, треугольники затем отправлялись на военно-почтовые сортировочные пункты, оттуда – на военно-почтовые базы армии, далее – в дивизии, полки и батальоны, откуда, наконец, уже приходили бойцам.

В начале войны адреса, по которым направлялись письма, нередко содержали настоящую нумерацию и расположение частей, что превращало корреспонденцию в «открытую книгу» для вражеской разведки. Достаточно было перехватить почтовый эшелон, чтобы установить не только дислокацию конкретного формирования, но и его состав, вооружение и другие подробности. Когда стало очевидно, что гитлеровцы регулярно пользуются такими «подсказками», командование ввело специальную систему шифрования адресов.

Согласно секретному приказу заместителя наркома обороны Александра Василевского от 6 февраля 1943 г. «О порядке адресования корреспонденции в Красной армии и правилах сношения войсковых частей и соединений с гражданскими организациями и частными лицами», всем формированиям были присвоены уникальные пятизначные номера полевых почт. Они использовались как официальные наименования при любом виде корреспонденции. С этого момента весточки адресовались только в таком формате: «Полевая почта ХХХХХ». Присвоением уникальных номеров занималось организационное управление Генштаба. Во всех частях появились специальные войсковые почтальоны.

Не стоит забывать, что доставка корреспонденции на передовую требовала от них большого мужества. Солдаты ждали писем прямо в окопах, поэтому почтальонам приходилось ежедневно преодолевать десятки километров под вражеским огнем. Еще сложнее было работать на флоте: письма, адресованные матросам, приходилось возить на специальных катерах.

Весточки, шедшие в обратную сторону, начинали путь тоже почти привычным для мирного времени способом: солдаты бросали их в «почтовый ящик», сооруженный из подручных средств. Ежедневно войсковой почтальон собирал их и относил на полевую станцию. Там их сортировали, помечали специальными штемпелями и отправляли на базу полевой почты. Оттуда треугольники попадали в военно-почтовые сортировочные пункты и разъезжались по всей стране в почтовых вагонах. Адресату их доставлял уже гражданский почтальон.

Как работали почтальоны в тылу

Не менее самоотверженно сотрудники почтовых отделений несли службу внутри страны. Несмотря на удаление от линии фронта, они регулярно становились мишенью для вражеской авиации и диверсантов. Например, за один день гитлеровцы могли сбросить на Московский почтамт более сотни зажигательных бомб. Для борьбы с ними были сформированы специальные команды из почтальонов, которые круглосуточно несли службу на крыше и расчищали ее специальными щипцами. Письма приходилось развозить на тележках, потому что автомобилей в их распоряжении практически не было. После работы многие почтальоны отправлялись в госпитали, где под диктовку помогали раненым солдатам отправлять весточки о себе родным и близким.

Примеры героизма, проявленные сотрудниками почтовой службы в годы войны, неисчислимы. В блокадном Ленинграде почтальоны вместе со всеми страдали от холода и голода, передвигались пешком под бесконечными обстрелами, но изо дня в день разносили фронтовые треугольники, шедшие по Дороге жизни.

Как солдаты узнавали новости

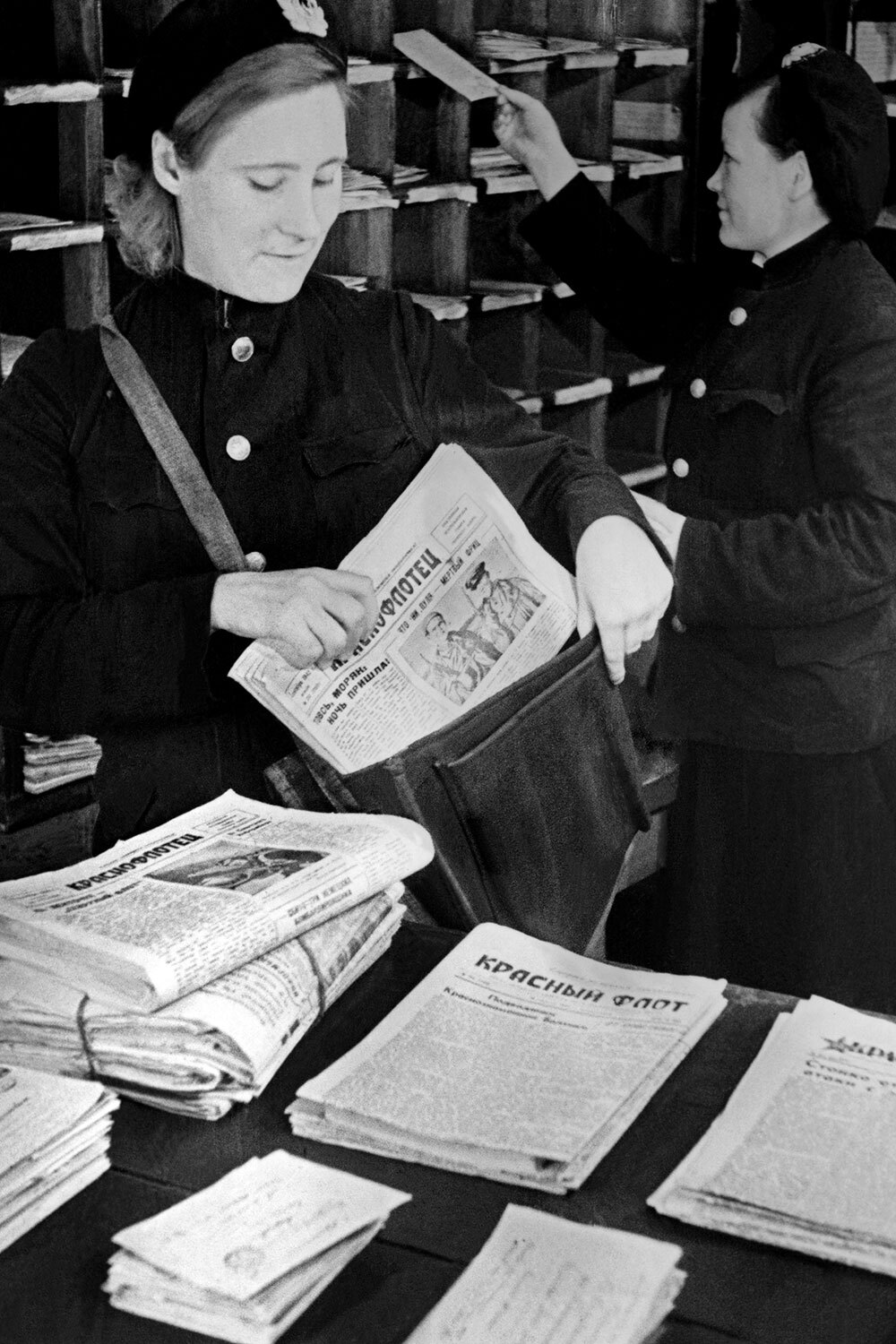

Не менее значимым, чем получение писем от родных и близких, для фронтовиков оставалось чтение газет и журналов. Своевременная доставка периодики поддерживала моральный дух армии, развлекала, а также отвлекала солдат от серых окопных будней. Сразу после начала войны в частях Красной армии стали создаваться выездные газетно-журнальные киоски. Союзпечать, отвечавшая за распространение периодики, строго ограничила подписку в тылу: в первую очередь снабжать новостями нужно было бойцов, а уже потом – население. По данным «Почты России», ежемесячно на фронт отправлялось 30 млн газет и журналов.